就職氷河期世代の資産形成が上手くいっていない理由を分析する

1.就職氷河期世代とは何か

いわゆる「就職氷河期世代」とは、1993年から2005年前後に社会へ出た人々を指す。

バブル崩壊後の企業収益の悪化に伴い、採用活動が急速に縮小した時期に就職活動を行った世代である。

この層はおおむね現在40代後半〜50代前半にあり、日本の生産年齢人口の中核を占める。

内閣府の「就職氷河期世代支援プログラム(2020)」によると、この世代のうち非正規雇用の経験を持つ割合は6割を超える。

また、正規雇用比率は同世代の他国と比較して著しく低く、長期的な所得水準・社会保障加入率にも影響を与えている。

2.構造的な所得格差の固定化

氷河期世代が直面した最大の問題は、キャリアの初期段階で「安定した正規雇用に就けなかった」ことである。

総務省労働力調査によれば、1995年時点の新卒正社員採用数はバブル期の約6割まで落ち込んだ。

この時期に非正規・派遣・契約社員として社会人生活を始めた層は、その後も正社員登用機会が少なく、所得の伸びが限定された。

結果として、同世代の平均所得は上のバブル世代より年80万円〜100万円低い水準にとどまっている。

この差は30年近く経過した現在も縮小しておらず、賃金カーブの差がそのまま老後資産の格差として固定化している。

また、非正規雇用者の約半数は企業年金・退職金制度の対象外であり、結果として資産形成の起点となる退職金原資を持たない。

この構造的格差は、個々人の努力や節約だけでは埋められないレベルに達している。

3.可処分所得と貯蓄率の低下

資産形成を阻むもう一つの要因は、可処分所得の減少である。

氷河期世代が30代・40代を迎えた2000年代後半から2010年代前半にかけて、消費税増税・社会保険料率引き上げ・非正規雇用拡大が同時進行した。

その結果、名目賃金が横ばいでも手取り収入は減少した。

厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」(2023)によると、40代後半男性の平均年収は約560万円。

しかし実際の手取りはおよそ430万円前後で、住宅費・教育費・社会保険料を除くと貯蓄に回せる金額は月1〜2万円程度にすぎない。

この状況では、仮に毎月2万円を10年間積み立てても、年利5%で運用した場合の最終金額は約310万円。

老後資金や生活防衛資金としては十分とは言い難い。

家計金融調査(日本銀行・2024)でも、40〜50代単身世帯の金融資産中央値はわずか70万円台とされている。

つまり、氷河期世代は「投資に回す余裕がない」状態が構造的に続いてきたことがわかる。

4.投資機会の格差と制度の遅れ

NISAやiDeCoといった税制優遇制度は、資産形成の重要なインフラである。

しかし、これらの制度が整備されたのは2010年代半ば以降であり、氷河期世代の多くが40歳前後に達してからだった。

金融庁の調査(2023)によると、NISAの利用率は20〜30代で約38%に対し、50代では22%にとどまる。

「始める余裕がなかった」「制度を知らなかった」「老後に間に合わないと感じた」といった回答が多く、

制度設計上、長期運用に有利な時間的恩恵を受けられなかった世代だと言える。

また、リーマン・ショック(2008年)やコロナショック(2020年)など、

資産形成期に複数の金融危機が直撃したことも投資マインドを冷やした。

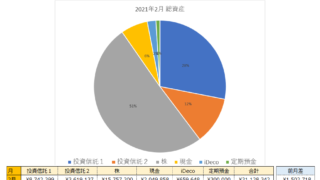

このため、氷河期世代の金融資産構成は依然として現金・預金比率が6割超と高く、

リスク資産への参加率が低いまま停滞している。

5.社会保障・年金制度への不信

資産形成が進まない背景には、社会保障制度への不信もある。

厚生年金・国民年金の実質的な支給開始年齢の引き上げ、給付水準の実質低下、医療費自己負担の増加──

これらの制度変化は氷河期世代の「将来への予測可能性」を損ねた。

将来の年金見込み額が生活費を下回ると予想される中、

多くの人が「どうせ老後はもらえない」と感じ、長期投資への動機を失っている。

制度への信頼喪失は、“行動としての投資忌避”を招く重要な心理要因でもある。

6.住宅・家族構造の影響

氷河期世代は、住宅ローンや教育費負担のピークが遅れて訪れた世代でもある。

結婚・出産の年齢が高く、40代以降で子どもの教育費がかかり始める家庭も多い。

住宅購入もリーマンショック以降にずれ込み、ローン返済期間が老後に食い込む例が増加している。

金融庁の「家計の資産形成と負債構造に関する分析」(2023)では、

氷河期世代の平均住宅ローン残高は1,250万円と他世代より高く、

一方で退職金制度の対象外率も高いため、老後のキャッシュフローは極めて脆弱とされる。

これらの負債構造が、投資リスクを取れない心理的・経済的制約を強めている。

7.「努力不足」ではなく「制度設計の不均衡」

総じて、就職氷河期世代の資産形成が上手くいかなかった理由は、

個々人の努力や消費行動ではなく、制度設計と時代背景の不均衡にある。

-

採用抑制による初期キャリア機会の喪失

-

非正規雇用の固定化による所得停滞

-

可処分所得の減少と税・社会保険料負担の増加

-

投資制度導入の遅れと複数の景気後退局面

-

年金制度の信頼低下と将来不安

これらが重なり、氷河期世代は「資産形成を行う前提条件が欠如していた世代」となった。

したがって、「なぜ投資しなかったのか」という問いではなく、

「なぜ投資できる環境を用意できなかったのか」という視点が必要である。

8.今後に向けた政策的示唆

就職氷河期世代の資産形成格差を是正するには、

単なる再就職支援ではなく、「資産形成の再設計」が必要である。

具体的には、企業年金や税制優遇制度を中高年層にも届く仕組みに変えることが不可欠だ。

(1)中高年向けリスキリングと所得支援

政府が推進するリスキリング(再教育)政策は重要だが、実際には「学び直しても給与が上がらない」という課題が残る。

氷河期世代が40代・50代でスキルを得ても、転職市場では年齢バイアスが強く、収入増につながりにくい。

このため、教育支援と並行して「学び直し後の所得上昇を補助する制度設計」も必要である。

(2)非正規雇用者への年金・積立制度の拡充

氷河期世代の多くは、非正規雇用・中小企業勤務者であり、企業年金の対象外となっている。

ここを補う仕組みとして注目されるのがマッチング拠出制度である。

マッチング拠出制度とは

マッチング拠出制度とは、従業員が自ら年金積立を行う際に、企業がその金額に応じて“上乗せ”をする仕組みである。

たとえば、従業員が月1万円を拠出すれば、企業が同額または一定割合(例:50%)を追加で拠出し、合計1.5〜2万円が積み立てられる。

この拠出金は全額非課税(所得控除)となり、運用益も非課税で再投資される。

つまり、企業と従業員が“共同で老後資金を形成する”制度であり、アメリカの401(k)における「エンプロイヤー・マッチ」に近い。

日本では2012年に企業型確定拠出年金(DC)のマッチング拠出制度が導入されたが、

厚生労働省の最新データ(2023)では、導入企業は全体の約2割にとどまる。

主に大企業に集中しており、中小・非正規では利用機会がほとんどない。

氷河期世代への波及効果

氷河期世代の多くは「給与水準が低く、老後資金を積み立てる余力が乏しい」構造にある。

この層にマッチング拠出制度が普及すれば、

-

少額でも企業拠出によって積立額を倍増できる

-

長期的に見れば、実質的な“給与の後払い”として老後所得を補強できる

-

退職金制度のない職場でも、自助努力と企業支援を両立できる

という効果が見込まれる。

特に、非正規社員にも制度を開放すれば、企業側の社会的責任と従業員の将来不安軽減を同時に実現できる。

(3)税制優遇の年齢別再設計

現行のNISAやiDeCoは「若いほど有利」な制度設計になっている。

たとえば新NISAは非課税期間が無期限とはいえ、投資元本の積み上げに時間が必要であり、

50代から始めても複利効果を十分に享受できない。

この点を是正するには、年齢別の拠出上限緩和や税額控除の強化が必要である。

たとえば50歳以上は拠出限度額を倍増する、あるいは企業マッチと組み合わせた「中年層版iDeCo」を新設するなど、

“残り時間が短い世代”に適した制度デザインが求められる。

(4)低所得層向けのマッチング税額控除

さらに、企業マッチが難しい中小企業向けには、国が一定割合を補助する「マッチング税額控除」も検討に値する。

これは、従業員が年金積立を行った際に、国が一定の税額控除または直接拠出(給付)を行う制度である。

米国では「Saver’s Credit」として実施されており、低所得層の積立参加率を大幅に押し上げた実績がある。

日本でも同様の仕組みを導入すれば、

「貯蓄ゼロ世帯でも最初の一歩を踏み出せる」環境が整うだろう。

9.まとめ

就職氷河期世代の資産形成が進まなかったのは、

努力不足ではなく、制度がその努力を報われる構造になっていなかったためである。

初期雇用の欠如、非正規雇用の固定化、可処分所得の減少、投資制度導入の遅れ──

すべてが複合的に作用し、資産形成を行う「余地」そのものを奪ってきた。

いま必要なのは、“失われた機会”を補う制度的リペアである。

マッチング拠出制度や税額控除のように、個人努力に「企業」や「国家」が応答する仕組みが、

ようやく公平なスタートラインを生み出す。

氷河期世代は、日本経済が最も冷え込んだ時代に社会を支え続けてきた。

彼らの資産形成を放置すれば、次に冷えるのは社会保障そのものだ。

この世代を支えることは、単なる福祉ではなく、国家の持続性への投資である。

![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。

にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。