日本で2025年に還暦(60歳)を迎える1965年生まれ、いわゆる「還暦人(かんれきびと)」2,000名を対象にしたPGF生命「還暦人に関する調査」によると、貯蓄額にはかつてないほどの格差拡大の兆しが見えます。

私は50代サラリーマンとして、賃貸暮らし・長期・分散・低コスト投資を柱とし、「逃げ切り戦略」を見据えて生きています。この調査結果を私自身・同世代に向けて「いま知っておくべきこと」「これからできること」を整理してみます。

最新データでわかること

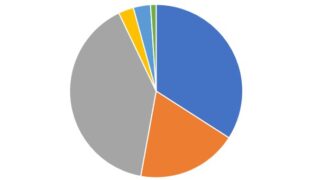

まずは、調査が示す数値を押さえましょう。格差の実態が、数字ではっきりしてきています。

-

平均貯蓄額:2,460万円

-

中央値:475万円

-

「100万円未満」の割合:30.0%

-

「3,000万円以上」の割合:19.7%

-

「500万円未満」の割合:50.0%

-

平均貯蓄は2023年3,454万円 → 2024年2,782万円 → 2025年2,460万円と、3年で約1,000万円近く減少

この数字の意味は大きいです。平均は「多く持っている人」が押し上げているため、中央値を見ることで「典型的な還暦人の貯蓄」がどこにあるかがわかります。そして「100万円未満」という人が3割近くいるのは、生活防衛力・リスクマネジメントがかなり限界に近い人が多いことを示しています。

特に中央値の475万円という水準は、60歳時点の備えとしてはかなり心許ない数字といえるでしょう。

格差はどこから来ているか

では、このような貯蓄格差はなぜ起きているのか。私が考える主な要因を挙げます。

物価高・生活コストの上昇

日々の物の値段、光熱費、社会保険料などが上がっており、収入が少し上がっても生活費・固定費に取られてしまい、貯蓄に回せる余裕がない人が増えています。特に年金生活に入ったあと、この影響はさらに重くのしかかります。

預貯金偏重と資産の目減り

日本では依然として「貯蓄=銀行預金」という意識が根強いですが、インフレ環境では現金・預金だけでは資産価値が目減りします。株式や投資信託などへの分散をしていない人ほど、数字以上に実質的な生活力が削られていると言えるでしょう。

投資制度の活用の差

2024年に始まった新NISAなどの制度を活用できるかどうかで、将来の資産形成に大きな差がつきます。投資経験がある人はこの制度をフルに活かして資産を増やしやすいですが、情報にアクセスできない人や投資への心理的ハードルが高い人は現金預金に留まり、資産の増加ペースに差がついてしまいます。

収入格差・就業形態の変化

非正規雇用や転職歴の有無、職種や企業規模によって収入は大きく変わります。定年後も働き続ける人が8割を超えるというデータは、「働きたい」ではなく「働かざるを得ない」という現実を反映しているともいえます。

ライフステージ・突発的支出の影響

住宅費(私の場合は賃貸ですが)、親の介護や医療費、子どもの教育費・就職支援など、ライフステージごとの大きな支出が貯蓄ペースを乱します。特に教育費のピークが50代後半に重なる家庭は多く、還暦までに十分な蓄えを確保できない一因となっています。

女性・世帯構成・地域の違い

今回の調査では世帯構成別の平均額の細かい内訳は公開されていませんが、過去の調査や私の経験から次の点も重視すべきだと思います。

-

配偶者の有無:生活コストの相互補助がある一方、配偶者の年金・収入・健康状態によっても余裕は変わります。

-

子どもの独立の有無:教育費負担が終わっているか否かで貯蓄可能額は大きく違います。

-

居住地域:都市部と地方では家賃や物価が違い、公共交通や医療体制の充実度も老後資金に直結します。

「同じ還暦」でも資産の余裕がまったく違うのはこうした要因が重なるからです。

私の経験:平均より下でも焦らないためにやってきたこと

私自身の体験を少し紹介します。資産は平均を大きく上回るわけではありませんが、少なくとも「平均より下」の層に入らないように意識してやってきたことがあります。

-

20年以上にわたり、つみたて投資信託やインデックス投資をコツコツ継続。毎月一定額を自動的に投資に回す仕組みにすることで、暴落時も淡々と買い増しでき、時間を味方につけられました。

-

保険・通信費・サブスクなど固定費を定期的に見直し。これだけで年間数十万円の節約につながり、投資余力を増やせました。

-

ボーナスや臨時収入はまず投資や貯蓄に回し、生活水準を先に上げないことを徹底しました。

-

健康・人間関係・趣味といった非金融資産にも投資。病気になれば医療費で資産は減り、働く余力も落ちます。体力を維持することは資産形成の一部だと考えています。

こうした積み重ねで、今は“焦らないで済む”状態を維持できています。

40代・50代の今からできる資産形成ステップ

還暦世代のデータを見て「自分もこうなるかもしれない」と感じた方へ。特に40〜50代の方に向けて、私が考えるステップをまとめます。

-

現状把握:家計簿・資産一覧を作成し、無駄な支出を把握する。

-

目標設定:平均に振り回されず「困らないライン」を基準に目標を立てる。

-

制度活用:新NISA・iDeCoなど税制優遇制度をフル活用。低コストのインデックスファンドで長期分散投資を行う。

-

収入アップ:昇給交渉、副業、スキルアップなどで収入源を複数確保する。

-

リスク管理:医療・介護・災害など不測の事態に備え、緊急資金を生活費3〜6か月分確保する。

-

習慣化:定期的に資産を見直し、浪費を防ぎながら積み上げる。

平均を追うリスクと中央値の考え方

平均2,460万円という数字は、一部の富裕層によって引き上げられています。むしろ中央値475万円を意識した方が現実的です。「100万円未満が3割」という事実は、緊急資金さえ十分にない世帯が多いことを示しています。平均に届かなくても、自分の生活に困らない水準を確保することこそ重要です。

まとめ

今回の調査で浮き彫りになったのは、還暦を迎える人のあいだで貯蓄格差が大きく広がっているという事実です。平均2,460万円という数字だけを見ると十分に感じられますが、中央値は475万円にとどまり、実際には半数の人が500万円未満という厳しい現実があります。

この格差は、物価高や雇用形態の変化、投資制度の活用度合いといった要因が複雑に絡み合った結果です。そして、これは決して「還暦人」だけの問題ではなく、これから還暦を迎える40代・50代にも直結します。

私自身も50代のサラリーマンとして、賃貸暮らし・長期分散投資を軸に「逃げ切り戦略」を考えています。資産形成は一足飛びに進むものではなく、日々の小さな選択の積み重ねです。

大切なのは「平均」に振り回されるのではなく、自分にとっての“困らないライン”を明確にすること。そのうえで新NISAやiDeCoといった制度を活用し、時間を味方につけて資産を育てていくことです。

還暦世代の現状は、未来の自分に向けた警鐘でもあります。焦らず、しかし行動を先送りにせず、今日からできることを始める。それこそが、これからの時代を安心して生き抜くための最大の戦略だと私は考えています。

![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。

にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。