生活費が増えても「投資の火」を絶やさないために

2025年現在、物価高やエネルギーコストの上昇、子育て・介護の支出増など、家計を取り巻く環境は厳しさを増しています。かつて毎月5万円入金できていた投資予算も、今では1万円がやっと…という方も少なくありません。

そんな中、「投資は継続こそ力」とわかっていても、入金力の低下=投資の減速につながるのは自然なことです。しかし、このような時期こそ“続ける工夫”が資産形成に大きな差を生むのです。

本記事では、入金力が落ちた中でも、賢く・無理なく投資を継続するための考え方や具体的な方法を解説します。

なぜ「少額でも投資を続ける」ことが重要なのか?

時間を味方につける「複利の力」

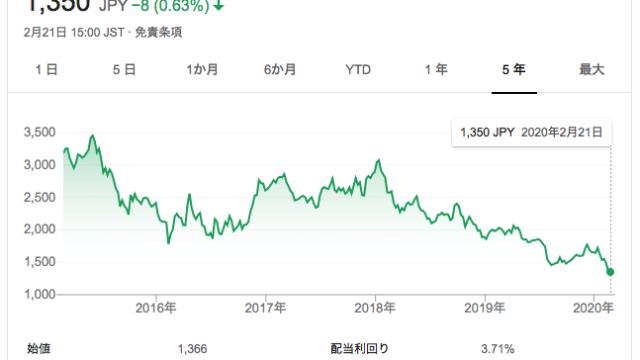

投資で成果を得るためには、「いくら投資したか」よりも「どれだけ長く続けたか」の方が影響は大きいといわれます。その理由は、複利効果にあります。

たとえば、年利5%の投資を毎月1万円で30年間続けた場合と、途中で5年間ストップした場合では、最終的な資産額に数百万円の差が出ることもあります。たとえ少額でも継続は力なりです。

入金額ではなく「習慣」を守る

もうひとつ大事なポイントは、「投資習慣を維持すること」です。一度投資を完全に止めてしまうと、再開するのにエネルギーが必要になります。

「入金額は下げてもいい、でも投資自体はやめない」が大切なスタンスです。

入金力が下がったときの投資継続術

ここからは、実際に入金力が下がったときでも投資を続けるための具体策を紹介します。

1. 積立額を柔軟に見直す

毎月3万円積立てていた人が、急にゼロにする必要はありません。たとえば、2万円→5,000円でも構いません。最近の証券会社は100円単位での積立設定も可能なので、「続けられる金額」に調整しましょう。

積立NISAや新NISAでも、金額の増減はいつでも可能です。年間枠にこだわりすぎず、「無理のない額」を最優先してください。

2. 家計の固定費を最適化する

投資の原資が確保できない一番の理由は「生活コストの上昇」。だからこそ、家計の見直しが入金力回復の第一歩になります。

-

格安SIM・サブスク解約・保険の見直し

-

ふるさと納税の活用

-

ポイント還元やクレカ支払いの最適化

月5,000円〜1万円の節約ができれば、そのまま投資に回せます。

3. 生活防衛資金の再確認

生活費の3〜6ヶ月分を目安に生活防衛資金を確保できているなら、それ以上の現金を「眠らせているだけ」かもしれません。

インフレによって現金の価値は目減りします。必要以上の預貯金があるなら、一部を投資に回すことで「お金にも働いてもらう」という視点が重要です。

4. 積立NISAやiDeCoの制度メリットを最大限活用

2024年から制度が刷新された新NISAは、非課税保有期間の恒久化や年間投資枠の拡大で、資産形成の強力な味方となりました。

また、iDeCo(個人型確定拠出年金)は所得控除が使えるので、税金面の恩恵を受けながら投資が可能です。節税効果は「隠れた利回り」ともいえる存在です。

ただし、iDeCoは60歳まで引き出せない制約もあるため、流動性と目的に応じた使い分けが必要です。

5. 「お金を使わない」という投資法もある

資産運用というと「お金を投じる」ことに目が行きがちですが、「支出を減らす」ことも立派な投資の一環です。

たとえば、健康に気を遣って医療費を削減する、電力会社を見直して光熱費を減らす、自己投資で副収入を得られるようにするなど、「未来の支出を抑える行動」はすべて資産形成につながります。

投資疲れ・モチベーション低下に陥ったときは?

入金力が下がると、「このまま続けて意味あるの?」と不安になることもあります。そんなときに試したいのは以下のような対処法です。

定期的な資産確認で達成感を得る

投資額が少なくても、資産が増えていく様子を“見える化”することでモチベーションが保てます。月1回の資産チェックと記録は、立派な習慣です。

情報の取りすぎに注意する

SNSやYouTubeで他人の「爆益報告」や「急落情報」に振り回されると、焦りや迷いが生まれます。必要以上に情報を追わず、自分の投資スタイルを貫くことが大切です。

投資仲間や家族と意見交換を

家族やパートナーとお金の価値観を共有したり、X(旧Twitter)やブログで記録を残したりすることで、「孤独な投資」から抜け出すことができます。

まとめ:投資は額ではなく「継続力」で差がつく

生活コストの増加や入金力の低下は、誰にでも起こる現実です。しかし、そのような状況でも「投資を続けられるか」が、10年後・20年後の資産に大きな違いを生みます。

-

積立額は柔軟に調整してOK

-

家計の固定費を見直し、原資を作る

-

制度メリット(新NISA・iDeCo)を活かす

-

投資は金額よりも「習慣と継続」が大事

焦らず、止まらず、自分のペースで続けていきましょう。

![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。

にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。