割安株を見つけるのは難しい——これは2025年の今も変わりません。AIや半導体のブームが一巡して「高すぎるものは高い、安いものは安い」という当たり前が戻ってきましたが、現実には“本当に安い株”を見極めるのはプロでも骨が折れます。

50代の私(賃貸暮らし・平社員)も、長期・分散・低コストを軸に新NISA中心で運用しつつ、時々「割安に見える個別株」に目が行きます。ただし、勇気と現金と時間がそろっていないと結果は伴いません。

ここでは、私自身の体験と失敗も交えながら「なぜ割安株が難しいのか」「それでもチャンスを拾う現実的なやり方」「個別株が怖い人のインデックス版“割安狙い”」まで、2025年の視点でまとめます。

1. 割安株はなぜ難しいのか

指標だけでは判定できない

PERやPBRが低くても、事業の競争力が落ちているだけなら“割安のまま”です。私は低PERを理由に日本の製造業株を買い、2年待っても株価は横ばい。配当を加味してもインデックスに劣りました。数字の安さが“理由”になるとは限りません。

時間の不足が最大の敵

私のような50代サラリーマンは本業・家計・教育費に追われ、四半期決算や開示資料を深掘りする時間が乏しい。情報の鮮度が落ちた分析は、むしろリスクになります。

“価値の罠”を避けづらい

一見割安に見えるが、本質的には構造不況業種であるケース。需要の天井、価格転嫁力の低下、ROICの低水準が続く企業は、指標が安くても“安くて当然”です。

2. 不祥事・急落は“過剰反応”を拾える場

王道は難しくても、「誰にでもわかるチャンス」は存在します。それは“暴落や不祥事で売られ過ぎた局面”です。

もちろん落ちているナイフは危険ですが、落ち切りに近い場面での逆張りは個人にも現実的。私も過去に食品関連株の不祥事で30%以上の反発を得ました(再発防止策と財務の余力を確認したうえで少額で参加)。

見極めの三条件(私の簡易フレーム)

①致命度:法規制違反・人命に関わる事故・粉飾会計など“存在意義”を揺るがすものか。

②一過性:原因が特定され、再発防止策に具体性・実行責任・期限が示されているか。

③財務耐性:自己資本比率、フリーキャッシュフロー、利払い能力(営業CF/支払利息)

に致命傷がないか。

この三条件で「致命度は低い×一過性が強い×財務が持つ」と判断できる“売られ過ぎ”は、時間とともに記憶が薄れ、株価が戻りやすい傾向があります。逆に、①で赤信号なら近寄らない。

歴史やブランドは倒産回避の保証になりません。山一証券やリーマン・ブラザーズの教訓は「大企業も倒産する」です。

3. 暴落時の“買い増しルール”を決めておく

チャンスは準備のある人に来ます。私は平時から“逆張り用の現金”を確保し、次のようなルールを紙に書いておきます。

・市場全体の下落幅に応じて段階購入:▲20%で1回、▲30%でもう1回、▲40〜50%で残りを投下(全体の現金枠内で)。

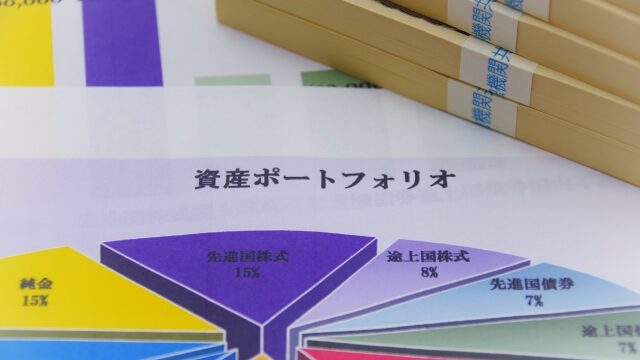

・購入先の優先順位:①広く分散されたインデックス ②財務の強い大型株 ③売られ過ぎの個別株(少額)

・“新聞一面が真っ赤”でも機械的に発注:感情を挟むほど買えなくなる。

・買ったら“待つ”:リバウンド狙いの短期売買はしない。長期保有の前提で資金を入れる。

暴落局面は誰にとっても怖いものです。だからこそ、平時の現金比率が効いてきます。関連記事:大暴落の時は自分の資産における現金比率の確認

4. 割安株“沼”を避けるチェックリスト

・平均取得単価を下げるためだけの難平はしない(サンクコストに縛られない)。

・“含み損だから売れない”を禁止(判断基準は将来価値)。

・1銘柄の比率は高くても総資産の5%目安に留める。

・投資前に「ダメなら指数に戻す」出口ルールを明文化。

・レバレッジや信用取引には手を出さない(逆行時に耐えられない)。

私は過去、負けを認められずに保有を続け、資金が寝たまま数年をムダにした経験があります。インデックスで淡々と積み立てていた方が結果的に良かった、と痛感しました。

5. 個別株が怖い人向け:“インデックスで割安狙い”

個別の見極めに自信がない、時間もない——そんな人でも使えるのが「インデックスの逆張り追加投資」です。

ふだんは新NISAで積立、相場が大きく崩れたときだけ別枠の現金で一括追加。これなら分散が効いたまま“安く買う”が実現できます。

ポイントは二つ。

①現金の置き場所:すぐ使える普通預金などに分け、平時に使わないと決める。

②“下落率トリガー”を決めて自動化:▲20%・▲30%などの目安を事前に紙にしておく。

私はコロナショックのとき、指数の急落で予定どおりに一括追加しました。怖さはありましたが、数年後には十分に報われました。個別で当たり外れを出すより、私の“逃げ切り戦略”には合うと感じています。

6. まとめ:勇気・現金・冷静さ

割安株投資は、知識よりも「準備とメンタル」が試されます。分析にかける時間がないなら、無理に“勝ち筋の細い戦い”を選ばない。

・暴落や不祥事の“過剰反応”だけを拾う

・インデックスの逆張りで“安く買う”を再現する

・普段から現金比率を決め、買う時は機械的に買う

この3点を守れば、50代の私たちでも、レバレッジに頼らずに長期の複利を味方にできます。最終的に大切なのは、家計が揺れない範囲で続けること。私も賃貸暮らしの家計を守りつつ、焦らず、淡々と積み上げていきます。

![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。

にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。